「社会福祉士会の基礎研修Ⅰで取り組んだ課題」について

「基礎研修Ⅰ」でどんな課題が出るのか気になるなぁ・・・

という方にとって参考になれば嬉しいです!

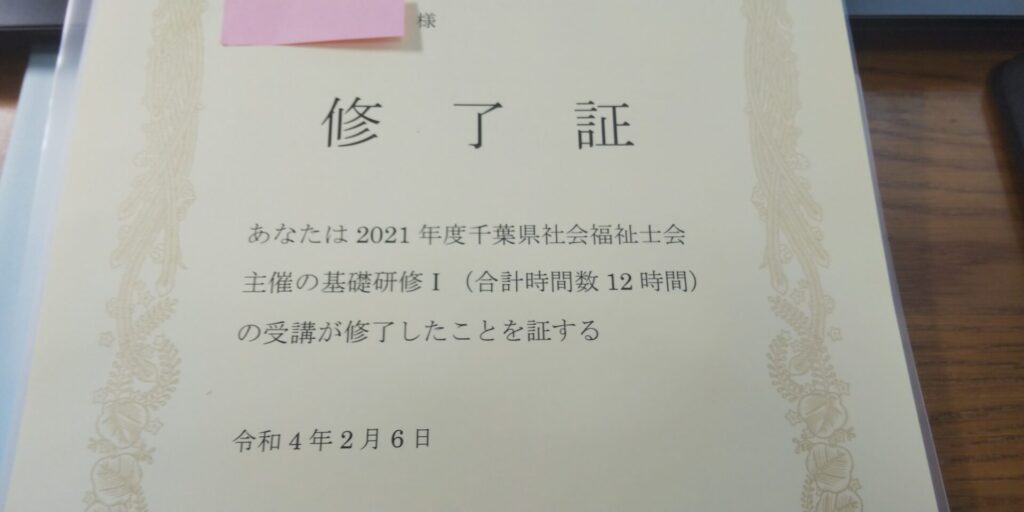

2021年度に「基礎研修Ⅰ」を受講して、修了しました!

※基礎研修の課題の詳しい内容や提出方法については、各都道府県の社会福祉士会のホームページ等でご確認をお願い致します。

・試験合格後に「社会福祉士会に入会」

・「基礎研修Ⅰ」 修了しました!(2021年度)

・「基礎研修Ⅱ」 修了しました!(2022年度)

・「基礎研修Ⅲ」 修了しました!(2023年度)

「基礎研修Ⅰ」で取り組んだ課題

それでは、

「基礎研修Ⅰ(基礎研修1)」で取り組んだ課題について、

順番に解説をさせて頂きます!

基礎研修の課題を一緒にみていきましょう!

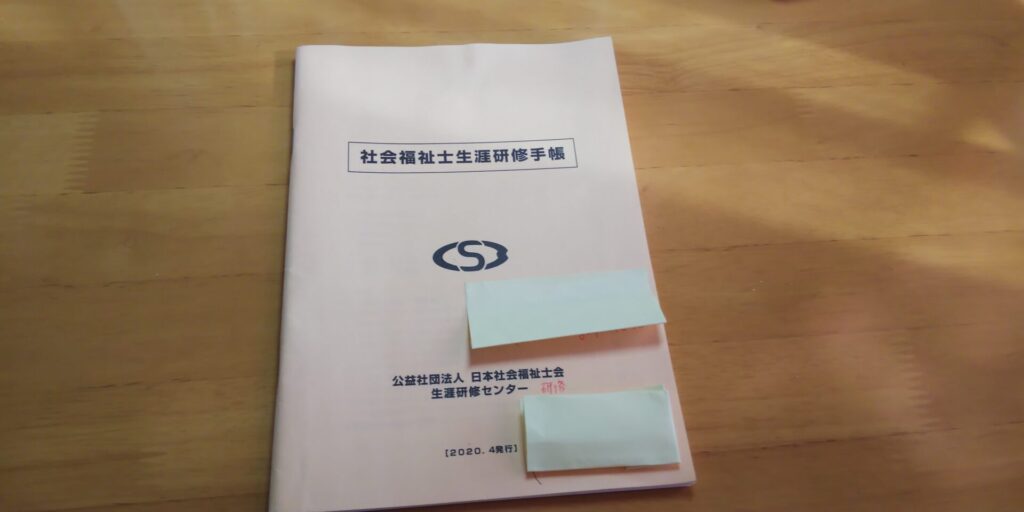

生涯研修制度を使ってどのように研鑽を進めるか

「生涯研修手帳」を読み、生涯学習制度について理解をした上で、どのように研鑽を進めていくのか、「1200文字」程度でまとめるというものでした。(基礎研修Ⅰワークブックより)

この課題について

基礎研修最初の課題です。

なんとなくしか知らなかった「生涯学習制度」について詳しく知る機会となりました。

この課題を通して、

「研修を通して自分がこの先どんな社会福祉士を目指していくのか」

について真剣に考えました。

社会福祉士としてもっと成長したい!と思うようになりました

生涯研修手帳について解説しました

「社会福祉士生涯研修手帳」の

詳しい中身や内容については、

こちらの記事で解説をさせて頂きました。良かったらご覧ください!!

この手帳で「基礎研修のねらい」などを確認できます!

社会福祉士として大切にしたい専門性について

「社会福祉士の倫理綱領・行動規範」を読み、自分が大切にしたい専門性について「800文字」程度でまとめるというものでした。(基礎研修Ⅰワークブックより)

この課題について

「社会福祉の倫理綱領と行動規範」について

私は国家試験対策の勉強程度の知識と理解しかありませんでした。

この課題に取り組むにあたり、改めてじっくり読んでみました。

改めて読んでみると、支援の参考になると感じました

「倫理綱領・行動規範」は支援の拠り所となる

「社会福祉士の倫理綱領・行動規範」は支援の拠り所になるものであると思います。

私は支援に迷った時、倫理綱領や行動規範を読み、

ヒントをもらっています。

参考になる書籍について

以前、こんなツイートをしました。

社会福祉士の倫理綱領を学べる書籍

社会福祉士の倫理綱領・行動規範について詳しくは、

下の記事に書いてみました!!よかったらご覧ください!

なぜ社会福祉士にとって共通する専門性が必要なのか

基礎研修のテキストを読み、なぜ社会福祉士にとって共通する専門性が必要であるのか。日頃の実践を振り返りながら、「1200文字」程度にまとめるというものでした。(基礎研修Ⅰワークブックより)

この課題について

「社会福祉士の専門性」とは一体何なのか?

このことについて

深く考える機会となりました。

「社会福祉士の専門性って何ですか?」と聞かれたとき、

自信を持って答えられない自分がいました。

社会福祉士という専門職として、働いていく上で

第三者に説明できるようになる必要性を強く感じました。

「自分の専門性とは何か」これに答えられるよう頑張ります!

自らの現状と課題及び所属組織における現状と課題

まず、所属組織の先輩社会福祉士に「ソーシャルワークの機能や社会福祉士の役割」について聞きます。その上で、自らの現状と課題及び組織における現状と課題について考察するというものでした。文字数は、「1200文字」程度です。(基礎研修Ⅰワークブックより)

この課題について

目の前の利用者だけでなく、

「所属組織の現状と課題を考える」という視点は、

ソーシャルワーカーとして大切であると感じました。

ミクロだけでなく、メゾ・マクロの視点を持って、

日々の支援を考えていこうと思いました。

所属組織以外の社会福祉士が抱える現状と課題

まず、他の事業所で働いている社会福祉士の方に話を聞きます。その上で、所属組織以外の社会福祉士が抱えるソーシャルワーカーとしての現状と課題について考察をするというものでした。2箇所以上の事業所で話を聞く必要があります。文字数は、「1200文字」程度です。(基礎研修Ⅰワークブックより)

この課題について

この課題に取り組むにあたり、同僚に

他の事業所で働く社会福祉士を紹介してもらいました。

後見人を仕事にしている方でした。自分が将来目指しているので、参考になる大変貴重な話が聞けました。

施設の生活支援員であると、仕事上では他の事業所の方と知り合う機会がありませんでした。

なので、この課題を通して

他の事業所で働く社会福祉士の方と知り合うことができて良かったと感じています。

【社会福祉士会】入会して感じた3つのメリット

日頃の実践を振り返り、「社会福祉士行動規範」と照らし合わせる

自分の日頃の実践を振り返り、「社会福祉士行動規範」と照らし合わせます。そして、2つ以上の項目を取り上げて、1つの項目につき「1200文字」程度にまとめるというものでした。

「基礎研修Ⅰ」の課題に取り組んでみて感じたこと

基礎研修Ⅰの課題に取り組むにあたり、

先輩の社会福祉士にインタビューをしたり、

他の事業所の社会福祉士の方にインタビューをしたりする必要があります。

インタビューは貴重な経験であった

私の場合インタビューをするにあたり、

- アポをとる必要がある

- 質問を考える必要がある

- 休日を使う必要がある

など少し大変なこともありました。ですが、

その分非常にやりがいがあると感じました。

具体的には以下のような点です!

- 自分が知らない分野の生の話を聞くことができる

- 自分の将来をイメージができる

- 所属組織以外の現場の生の話を聞くことができる

- 社会福祉士同士のつながりができる

基礎研修Ⅰの課題を通して、自分なりではありますが、

成長できたのではないかと思っています。

「基礎研修Ⅰ」を修了したら考えること

「基礎研修Ⅰ」を無事に修了したら

次は、「基礎研修Ⅱ」を受講することができます!

✅「基礎研修Ⅱ」でどんなことを学ぶのか気になる

✅「基礎研修Ⅱ」を受講するかどうか迷っている

という方に参考なればと思い記事を書きました。

よかったらご覧ください!!

「基礎研修Ⅱ」は2022年度に修了しました!

コメント