福祉の仕事に関わる中で、「ストレングス」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

しかし、

「具体的にどんな意味なの?」

「どう支援に活かすの?」

と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、福祉分野における「ストレングス」の意味や活用方法を、

根拠を交えて詳しく解説します。

福祉職の方だけでなく、支援を学びたいすべての人に役立つ内容ですので、

ぜひ最後までご覧ください!

・福祉分野におけるストレングスの意味

・ストレングスの視点を活かす方法

・ストレングスの視点の事例(ソーシャルワーク実践事例集より)

>> 参考にした事例集がこちらです

ストレングスとは?福祉における意味をわかりやすく説明

ストレングス(Strength)とは、日本語で「強み」「長所」という意味を持つ言葉です。

福祉の現場では、支援対象者が持つ「強み」や「資源」に注目して支援する考え方を指します。

・支援対象者が持つ「強み」「豊かさ」「たくましさ」「社会資源」などプラス面に着目すること

これまでの福祉では、どうしても「できないこと」「困っていること」に目が向きがちでした。

しかし、ストレングスの視点はその逆なんです。

「すでに持っている力」や「可能性」に焦点を当てることで、利用者の自己決定や自立支援を目指します。

ラップ氏による「ストレングスモデル」は、

精神障害を持つ人たちの支援において、

できないことよりもできることを重視するアプローチとして世界的に注目されています。

なぜ福祉分野においてストレングスの視点が重要なのか?

福祉現場でストレングスの考え方が重視される理由は、

次のとおりです。

| 理由 | 詳細説明 |

|---|---|

| 自己肯定感を高めるため | 「できること」に注目することで、利用者の自信を育みます。 |

| 自立支援に繋がるため | 本人の力を活かす支援は、自立へのモチベーションを高めます。 |

| 支援者と利用者の信頼関係を深めるため | 利用者の良い面を尊重することで、関係性が強くなります。 |

たとえば、高齢者施設で「歩行が不安定な方」に対して、「歩けない」ことを強調するのではなく、

手すりを使えば歩ける」という強みに注目し、

リハビリや生活支援を設計することがストレングス視点の実践です。

支援にストレングスを活かす具体的な方法とは?

ストレングスを支援に取り入れるには、以下のステップが効果的です。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ①ストレングスの把握 | 本人の得意なこと、成功体験、 興味関心を丁寧にヒアリングします。 |

| ②ストレングスの活用 | 目標設定や支援計画の中に、 本人の強みを組み込みます。 |

| ③ストレングスのフィードバック | 小さな成功体験を言語化してフィードバックし、 さらに強みを育てます。 |

「ソーシャルワーク実践事例集」からストレングの視点を学ぶ

では、ストレングス視点の支援の事例を見ていきたいと思います。

参考にした書籍はこちらです

・社会福祉士や相談援助職の向けの事例集

・障害者、子供、家庭、低所得、高齢者と幅広い分野の事例を収録

・インテークから集結までの過程を詳細に解説

>>この事例集についてはこちらの記事で詳しく解説しています

事例1

アルコール依存症の夫と知的障害のある妻。子供は三人。中学生の長男と小学生の長女は不登校気味である。経済的に困窮しているという家族への支援を行うワーカーの事例である。

課題のある家庭だが、

・子供を健康に育てていること

・老朽化した家屋を修理し家庭の維持に努めていること

を口頭で評価した

事例2

独居の高齢者への支援。体調の悪化をきっかけに、生活が徐々に困難になりつつある。介護保険の申請の依頼を受けたケアマネージャーの事例である。

・贅沢をせずに地道に生活をしてきたことを伝えた

事例3

母と娘ともに統合失調症である家庭。共に入院しており先に娘が退院し、親子での在宅生活を目指している。母親のリバビリ依頼を受けた介護老人施設の相談員の事例。

・親子ともに統合失調症があるから在宅生活は困難であると固定観念を持っていたが、ストレングに目を向けて意欲を引き出した。

事例4

罪を犯してしまい社会的排除状態になった知的障害者。障害者施設に入所しながら、就労継続支援Bに型の事業所に通い社会参加を目指している。障害者施設に所属するワーカーの事例である。

・事業所における作業でうまくいった時には褒め、成功体験を重ね自信をつけてもらう。

事例5

夫からの暴力がゲインで離婚。住居や生活費に困り、福祉事務所に相談に来た21歳女性の事例。子供と暮らしながら生活再建を目指している。母子生活支援施設に所属するワーカーの事例である。

・当初はお金の管理が苦手であり公共料金の支払いが滞ることもあったが、徐々に支払いが滞ることなく本人の頑張りを評価した

事例6

脳血管疾患により中途障害者となった夫と外国人妻。前妻との間にできた二人の子供と外国人妻との関係性を構築しながら在宅生活に向けて支援をする病院のワーカーの事例である。

・困難な状況であっても、ストレングに焦点を当てたアセスメントを行った

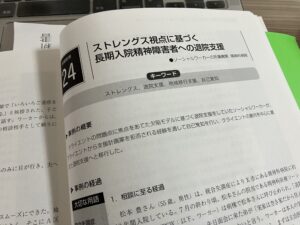

事例7

統合失調症により長期入院している男性。退院し地域で生活するために支援を行っている精神科病院のワーカーの事例である。

・退院に向けてのアセスメントにおいて、本人と共にストレングスを列挙していった。

ストレングス視点は、どんな福祉分野にも応用できるアプローチです。

「できないことを補う」のではなく、「できることを伸ばす」支援を心がけましょう。

よくある疑問Q&A

Q:ストレングス視点だけでは支援できないのでは?

A:その通りです。ストレングス視点は重要ですが、必要な支援(例:医療的ケア、経済的支援など)を怠るわけではありません。バランスを取りながら「本人主体」を大切にするのがポイントです。

Q:支援者に求められるスキルは?

A:傾聴力、アセスメント力、ポジティブな視点で物事を見る力が求められます。

特に「本人の言葉をそのまま受け取る姿勢」が大切です。

職場の人間関係においてもストレングス視点は活用できる

「職場の人間関係を良好に保つ」上でもこのストレングス視点は有効です。

以下の書籍を参考に学んでみましょう!

書籍名:福祉職員こころの強化書: 穏やかな気持ちで人を支援する専門職になる

著者:久田則夫

出版社:中央法規出版株式会社

勤務時間中、その人を見かけ、マイナスの感情が心の中に湧き出てきたら、プラスの視点でとらえ、ノートに書き出した内容を心の中に思い浮かべる。「○○さんは細かいことに気づける人」「○○さんは自分の意見を勇気を出して発言できる人」「○○さんは間違いをそのままにしないで指摘して正そうとする人」などと心の中でつぶやくようにします。

福祉職員こころの強化書: 穏やかな気持ちで人を支援する専門職になる より

マイナスの言葉をプラスの言葉に変えるだけで認識が変わり、

これまでとは違った側面でその職員さんをみれると思います。

人間関係で悩みは尽きませんよね、

一緒に頑張っていきましょう!

まとめ:福祉の支援は「できる」を見つけることから

福祉におけるストレングスとは、

利用者がすでに持っている力に着目し、それを支援に活かしていく考え方です。

「できないこと」を補うだけではなく、

「できること」に着目していくことで、よりよい支援を目指していくものです

現場で今日から使えるストレングス視点、ぜひ意識してみてください!

>>福祉におけるエンパワメントとは?意味と実践事例をわかりやすく解説

>> この記事で参考にした書籍はこちらです

最後までお読み頂きありがとうございました!

コメント