・「成年後見人材育成研修」ってどんなものか知りたい!

・「基礎研修Ⅰ」「基礎研修Ⅱ」「基礎研修Ⅲ」修了

・「成年後見人材育成研修」受講中(2024年度)

※この記事の情報は2024年6月時点の情報に基づきます。

※研修の日程や事前課題等は、

各都道府県社会福祉士会によって違いがあると思いますので、ご注意願います。

成年後見人材育成研修の日程

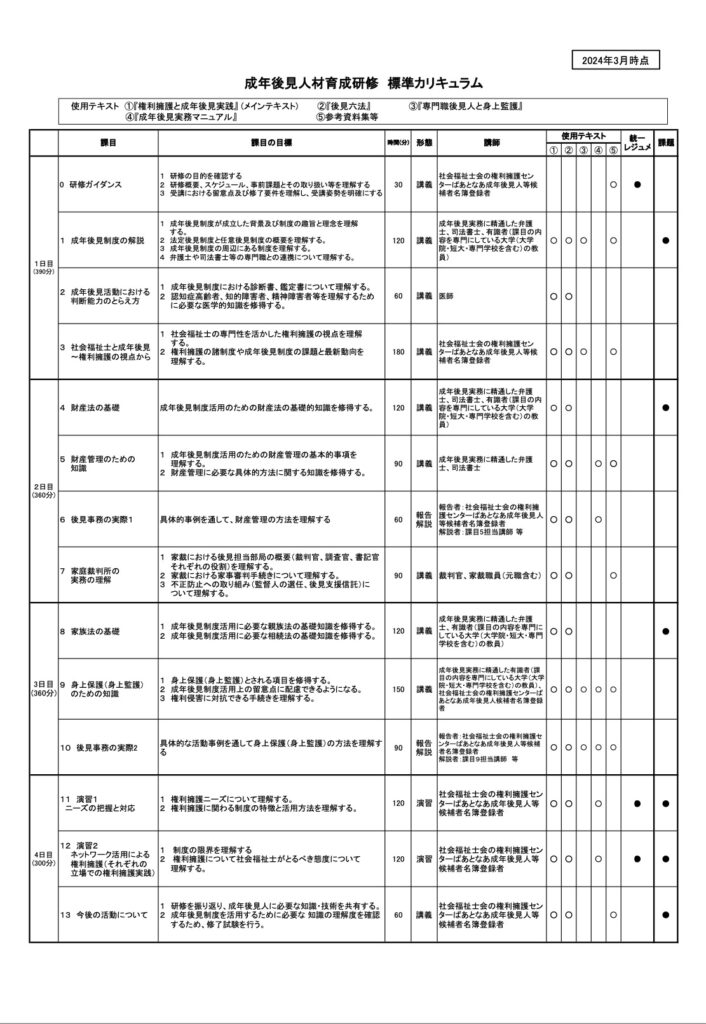

成年後見人材育成研修は、

日本社会福祉士会によって、研修カリキュラムが定められています。

全4日間のプログラムとなっています。私が受講した日程は以下のとおりです。

全て土曜日になっており、平日仕事の方でも参加しやすいようになっていました。

私は、シフト制の仕事のため希望休を取った上で研修に参加しています!

| 日程 | 日付 |

|---|---|

| 1日目 | 2024年7月13日(土) |

| 2日目 | 2024年8月24日(土) |

| 3日目 | 2024年10月5日(土) |

| 4日目 | 2024年11月9日(土) |

研修カリキュラムの詳しい内容について

研修プログラムの詳しい内容は、

公益財団法人日本社会福祉士会生涯研修センターのホームページで確認できます。

・参考ページ「成年後見人養成研修について」

・URL https://www.jacsw.or.jp/ShogaiCenter/kenshu/2023-0323-1738-22.html

事前課題 1回目

研修1日目までに提出する必要のある「事前課題」は二つありました。

その1

社会福祉士として成年後見等を務めるにあたり、踏まえるべき視点について

この課題に取り組むにあたり、まず成年後見制度の基本理念を参考にしました

- 自己決定の尊重

- 本人の現有能力の活用

- ノーマライゼーション

そして、具体例を挙げる必要があることから、

「施設で暮らす知的障害のある利用者さんが施設を出たい」という意思を表明したと

仮定し、基本理念を参考にして視点を考察しました

その2

・成年後見制度における任意後見制度の意義について

・法定後見制度と異なる点について

法定後見と任意後見の異なる点について、

以下の観点で文章をまとめました

- 後見人の選定方法について

- 本人への介入時期について

- 後見事務の内容について

- 後見人に付与される取消権について

研修1日目

学んだ科目について

- 成年後見活動における判断能力の捉え方

- 成年後見制度の解説

- 社会福祉士と成年後見ー権利擁護の視点から

・「成年後見における判断能力の捉え方」について

この科目では、現役の医師の方が講師として講義をしてくださいました。

内容は上記の通りです。

実際に使用している診断書を参考に、現場の医師の先生がどのように考え、診断をしているのかリアルな話が聞けました。

先生の経験談・事例を数多く話してくださり、

「現場ではこんなことがあるんだなー」と興味深い内容ばかりでした。

・参考ページ「成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引」について

・URL https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_09_02/index.html

事前課題 2回目

・成年後見人の財産管理事務とはどのようなものか

・財産管理事務としてどのようなことをする必要があるか

まず、財産管理事務の説明を簡単にまとめました

続いて、テキストを参考に

財産管理事務の内容を箇条書きでまとめました

- 財産の引き継ぎ

- 金融機関への届出

- 財産調査

- 財産目録の作成

- 収支予定表の提出

・被後見人の居住用不動産を管理する際の留意事項について

・居住用不動産を処分する際の手続きについて

研修2日目

学んだ科目について

- 財産法の基礎

- 財産管理のための知識

- 後見事務の実際1

- 家庭裁判所の実務の理解

事前課題 3回目

・成年後見人の身上配慮義務に関する民法の規定についても

・成年後見人の職務範囲に含まれていない事項について

・利益相反とはどのようなことか

・利益相反行為がなぜ禁止されるのかについて

・利益相反の具体例を3つ挙げて説明

研修3日目

学んだ科目について

- 家族法の基礎

- 身上監護のための知識

- 後見事務の実際2

事前課題4回目

・研修修了後に成年後見制度をどのように活用するか

・成年後見活動に関わる意義について

研修4日目

学んだ科目について

- 演習1 ニーズの把握と対応

- 演習2 ネットワーク活用による権利擁護

- 今後の活動について

成年後見人材育成研修で使用したテキストについて

研修で使用するテキストは、

指定されたものを個人で購入する形でした

コメント